リングゲージをお使いになるまえに

ご購入いただいた測定セットの中に沢山のリングが束ねてある道具「リングゲージ」があります。

ご購入いただいた測定セットの中に沢山のリングが束ねてある道具「リングゲージ」があります。

指のサイズを測るための道具なのですが、この道具を使う場合には、ご使用前に以下の動画をご覧ください。

リングゲージのサイズ確認および、指輪の変形直し方法

彫金師が教える正しいリングサイズの測り方

「サイズを間違えた!」

ネットで指輪を購入したことがある人は、一度は経験したことがあるんじゃないでしょうかね。

お手元のサイズ棒とリングゲージ、

そして今回紹介するリングサイズの測り方を習得すれば、もうそんな心配は要りませんよ。

さらにこの取説では、測り方以外にも日常の生活やお仕事、制作活動などで役立ててもらえる指輪の専門知識も紹介しています。

さて、リングサイズを調べるには、大きく分けて2つの方法があります。

既に持っている指輪で調べる方法

ご自身の指輪、もしくは友人やお客様から預かった指輪を使って調べる方法です。

指を測って調べる方法

ご自身、友人、お客様など、その指自体を測ってサイズを調べる方法です。

それでは、それぞれ2つの方法を詳しく見ていきましょう!

既に持っている指輪でリングサイズを調べる方法

+ タップして詳細を表示する

この棒に指輪を通すことで、リングサイズを調べることができます。

このリングサイズが測れる棒、

巷ではいろいろな呼び名があって、

”リングゲージ棒”とか”指輪サイズ棒”などと呼ばれています。

ボクは「サイズ棒」って呼んでいます。

サイズ棒には、目盛り(号数線)と番号(号数)が記されていて、指輪がこの目盛りのどの位置にくるかでサイズを読み取ります。

サイズ棒の使い方と測り方

それでは、このサイズ棒での使い方と測り方をみていきましょう!

step

1指輪が変形していないか確認する。

ピノキオがウソをついた時の鼻が伸びた状態を想像してください。

そのような状態にサイズ棒を顔の前で寝かせて、指輪の側面を覗き込み、指輪と棒の間に隙間がないか確認します。

この画像のように隙間があれば、そこが変形している箇所です。

変形していると、正確な数値が測れず、本来の指輪の号数ではなくなってしまいます。

指輪が変形していたら直してみよう!

サイズ棒に指輪を通して、木槌(なければ100円ショップなどで売っているプラスチックハンマー)で叩いて変形を整えます。

このとき、注意したい点が3つ。

1.金槌(鉄ハンマー)では叩かないこと

リングが潰れて号数が大きくなってしまいます。

ワザと傷つけてアンティークジュエリーでも作るつもり?

余計に変形してしまいますよ。

2.号数の目盛り部分では叩かない

棒に刻んである号数の目盛り部分は一段くぼんでいます。

指輪を通した状態でその上を叩くと、指輪の内側にくぼみの角が当たり、キズついてしまいます。

(くぼみのない真円のサイズ棒もあります。)

3.宝石が付いたものは慎重に!

石座付近を何度もガンガン叩くと、石座が歪んだり、最悪は宝石が取れてしまうこともあります。

なるべく石座を避けて、リング部分だけを慎重に叩いていきます。

サイズ棒にリングを通す時に、サイズ棒とリングの間に布や当て皮を敷いてあげると、リング内側が傷つきにくくなるよ。サイズを調べる時は、布・当て皮は外してね。

step

2サイズ棒に通して、号数を読む。

指輪といっても、デザインがいろいろなものがあり、リング幅が細いものもあれば、太いものもあります。

中心に宝石が付いているもの、リング上部に飾りデザインが施されたものなど様々です。

それでは、そういった指輪たちをサイズ棒に通した時、どの部分を基準にしてサイズを読んだらいいのでしょう?

画像を見ながら解説しますね。

目盛りにピッタリと重なった場合

この画像だと11号になります。(正確には11号弱)

目盛りと目盛りの間でとどまった場合

この画像だと、10.5号ということになります。

目盛りが隠れてしまうほどのリング幅が太い指輪の場合

目盛りが隠れて分かりづらいですが、指輪の中心がちょうど13の目盛りと重なっているので、13号となります。

リング上部だけに大きなデザインや石座があるようなデザインリングなどは、リングの手のひら側で調べよう。

どれも、指輪の中心に何号の目盛りが来ているのかでその号数を判断します。

なぜかと言うと、

指輪を作るときに決めるサイズの基準位置が、指輪の中心と決まっているからなんですね。

指輪の制作・購入の際の注意事項

リング幅10mm以上のリングは、号数に気を配ろう。

例えば、指輪の制作・購入するために用意した見本となる指輪が、

左上画像のようなリング幅3mmの細めの指輪だったとします。

この指輪の号数は7号でした。

そして、制作・購入予定の指輪が、

右上画像のようなリング幅全体が10mmを超えるような太めの指輪で、

号数を同じく7号にしたいとします。

見本の指輪のリング幅と、制作・購入予定の指輪のリング幅が同じくらいのものなら、

制作・購入予定の指輪の号数も、見本の号数のままで問題ありません。

しかし、この例のような3mm幅の見本の指輪に対して、10mmを超える太めの指輪を制作・購入する場合には、

見本の指輪と同じ号数にしてしまうとリング幅が太くなる分、

付ける際に指のお肉が引っかかって入れづらくなる、もしくは最悪きつくて入らないなんてことにも!

なので、指輪全体のリング幅が10mmを超えるような太めの指輪を制作・購入する場合には、

指の形にもよりますが、計測した指輪のサイズ(7号)よりも、0.5号~1号ほど大きめの号数(7.5号~8号)の指輪にしましょう。

逆も然りで、リング幅10mm以上の太めの指輪を見本として、リング幅3mmほどの細めの指輪を制作・購入したい場合には、

0.5号~1号ほど小さめの号数にするようにしましょう。

指を測ってリングサイズを調べる方法

+ タップして詳細を表示する

1~30の番号が振られたリングの束を指にはめていき、その指のリングサイズを調べることができます。

この道具を、「リングゲージ」と呼びます。

指の形やリングゲージと制作・購入したい指輪のリング幅の差を考慮に入れて、最終的なリングサイズを選択します。

リングゲージの使い方と測り方

指のタイプで測る位置を変える。

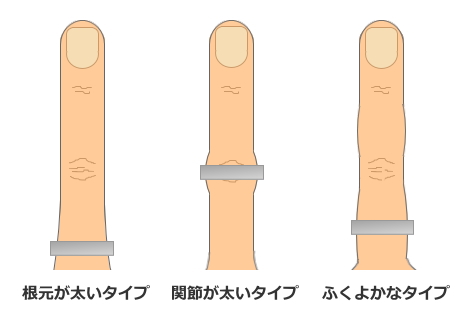

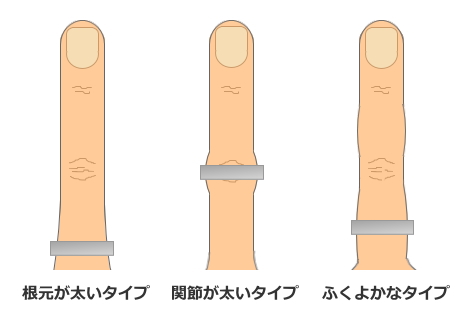

指の形は人によってさまざまですが、一般的に3つのタイプに分けることができます。

指のタイプによって測る位置が違いますので、測りたい指がどのタイプに似ているかを見て、測ってくださいね。

- 指の根元が一番太いタイプ

指の根元で測ります。

- 指の関節が一番太い骨太タイプ

関節の一番太い箇所で測ります。

- 指が全体的にふくよかなタイプ

指の根元あたりで一番しっくりする箇所で測ります。

平均値を求めよう。

指のサイズは、季節(夏・冬)や体調(むくみ)、1日(朝と夜)でも、指のサイズは変わります。

時間を空けて1日に数回ほど測り、その平均値でサイズを決めると良いでしょう。

リング幅を考慮しよう。

リングゲージよりもリング幅が太い指輪になればなるほど、付ける時に指のお肉がひっかかりやすく、入りづらくなっていきます。

指の形にもよりますが、10mmを超えるような幅広のリングの場合、

計測したサイズよりも0.5号~1号ほど大きめのサイズを選ぶと良いでしょう。

丁度良いサイズとは?

リングが無理なくスッと入り、抜くときに関節または指のお肉が少し引っ掛かりながら外せるくらいのサイズのものを選ぶと良いでしょう。

リングゲージで確かめた場合には、そこにリング幅を考慮に入れて、最終的なリングサイズを導き出そう。

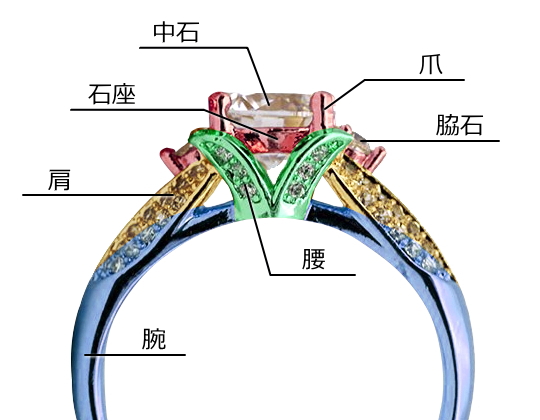

指輪解剖学 ~ 制作側の視点から指輪を覗く

指輪についての知識を深めていきましょう。

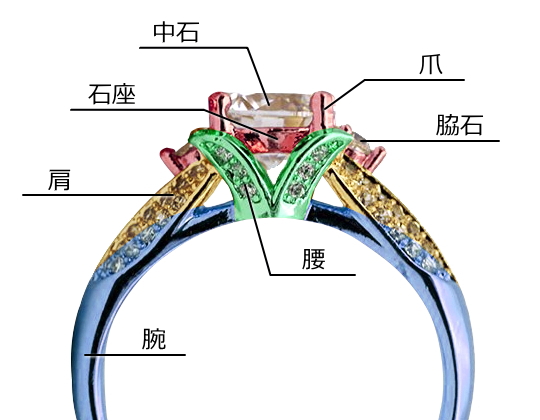

指輪の各パーツにはそれぞれ名前が付けられています。

地金から指輪を作る場合、この各パーツを組み合わせて一つの指輪が出来上がっていきます。

各パーツがどんなふうに組み合わさってデザインになっているのか、そのリングの構造が想像できるようになると、オリジナルの指輪を制作していくときのヒントにもなりますよ。

+ タップして詳細を表示する

リングの各パーツの名称

上記の画像は肩や腰が腕の延長部分でもあるので、腕と石座から出来たデザインとも言えます。

中石(センターストーン)

そのリングの主役となる宝石です。

脇石

主役の石を引き立たせる役割があります。

小粒なダイヤモンドや宝石(通称:メレー)がよく使われたりします。

メレーは、主役の石を引き立たせる役割のほかに、ジュエリーや時計のフォルムに敷き詰めて、装飾品自体をより煌びやかにするためにも使用します。

爪(プロング)

石を留める部分です。

石の形や大きさなどで色々な形の爪デザインを使い分けます。

石座(シャトン)

石がおさまるところです。

石座があることで石を安定して留めることができます。

腰(ベース)

石座と腕を結ぶ飾り部分です。

デザインの補強や装飾の役割があります。

肩(ショルダー)

石座や腰、腕とくっ付いている部分です。

デザインの補強や装飾の役割があります。

腕(シャンク・アーム)

指が通るリング部分です。

リング断面の形が色々あります。

最近のデザイン傾向は、日常性とファッション性を兼ね備えた華奢でスマートなものが人気です。腰や肩がある凹凸感や高さが出てしまうデザインは”一昔前のデザイン”と位置づけられているようです。

最近のデザイン

腰や肩がなく、装飾を施した石座や腕だけで構成されたものが多いね。

それでは、各パーツについて解説します。

石

どんな石を使うかによって、爪や石座やリング全体のデザインが決まっていきます。

-

-

ルースの各部位の名称とカットの種類

宝石の表面に角度の違うたくさんの切子面(ファセット)と呼ばれる小さな平面を幾何学的に組み合わせてカットしていく方法をファセットカットと呼びます。 より多くの角度の違う平面をもたせることで、宝石に入る光 ...

続きを見る

爪のデザイン

使う石や全体のデザインに合わせて、爪留めの種類(爪のデザイン)を決めていきます。

-

-

爪留めとは?

爪は、宝石をつかまえるだけでなく、石を保護する役割もあります。 「石が外れない」「石を守る」この2つの機能性を満たした爪の位置、そして石やジュエリーのデザインにマッチした爪の数や形も考えないといけない ...

続きを見る

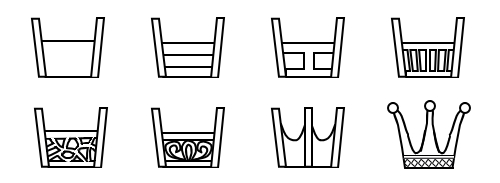

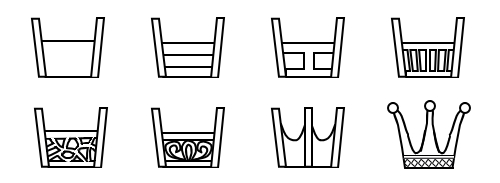

石座のデザイン

石の雰囲気・形・性質・石の深さ、そしてジュエリー全体のデザイン性を考えて、石座の形や高さ、装飾や透かしなどのデザインが決まります。

ファセットカットの石を使う場合なら、パビリオンの高さに合わせて石座の深さが必要となりますし、カボションカットならば石座の高さは必要なくなります。

ほかにも、石のにごりが多い場合は光をたくさん取り込めるように石座側面に透かしなどの開口部分を大きくとったり、色の薄い色石の場合は開口部分を小さくして、光があまり入らないようにします。

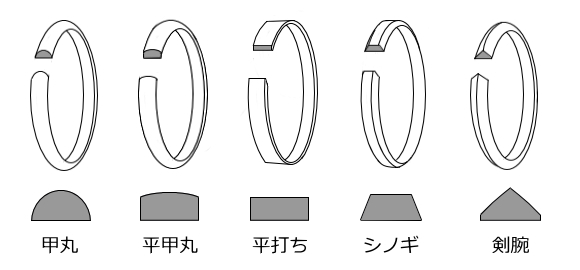

腕のデザイン

シャンクとも言い、指輪の付け心地が決まる大事な部分です。

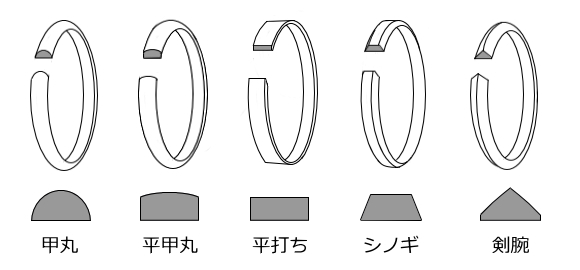

腕表面の断面デザイン

腕の断面には、5つの代表的なデザイン(甲丸・平甲丸・平打ち・シノギ・剣腕)があります。

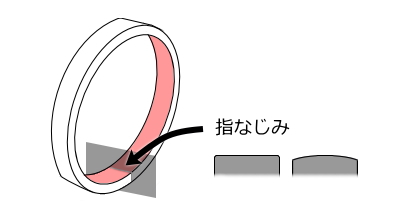

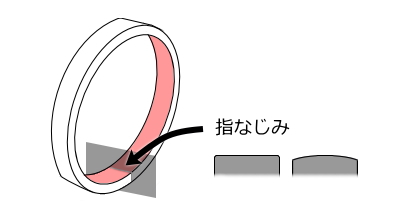

指なじみ(腕内面のデザイン)

指にあたる内面部分を指なじみ、または指あたりと言います。

リングのつけ心地の良くするために、腕の内面の角を軽くとったり、内面中心から外側に向かって傾斜をつけたりします。

リングデザインも大切ですが日常的に身につけるものでもあるので、モノを握るなどの負荷がかかったときに容易に変形しないよう機能性を考えた厚みや幅にしなければいけません。

腕の幅

2mm以上が理想

腕の厚み

リング底(手の平側)は1mm厚を切らないように、側面からリングトップ(デザイン側)部分にむかって1.5mm厚以上はほしいところです。

リング幅があれば、リング厚はその分足らなくても強度は保たれます。その逆も然りです。

腰・肩のデザイン

最近のものは、物にぶつけたり、衣服に引っかからないように、日常性を意識した石座と腕から構成される高さが出ないリングが人気のようです。そのため、腰や肩のあるデザインのジュエリーはあまり見かけなくなりました。

海外のサイズがまるわかり!リングサイズ対応表

日本のリングサイズを基準とした海外のリングサイズの対応表を紹介します。

(日本のリングサイズを基準としているため、多少の誤差があります。あくまでも参考程度にご利用ください)

+ タップして詳細を表示する

スマホでご覧の場合、表を左にスライドしてください。

※フランス、イタリアなどヨーロッパの国々がISO/JIS規格サイズを使用しています。

※ISO/JIS規格サイズとは、リングの内周をそのまま番号として表示するもので、日本サイズの内周を見ると分かる通り、若干の差があります。

指輪が抜けない!状況に応じた外し方あれこれ

指輪が抜けないってなった時、あなたはどんな外し方をしていますか?

せっけんやハンドクリームなど油分があるものを手に塗ってから指輪を抜いてみるって方法はよく耳にしますよね。

でももし、そのアイテムがなかったら・・・

じつはアイテムなど使わなくても、”ある外し方のコツ”さえ知っていれば、大抵は外せてしまうのです。

今回あなたには、もしものシチュエーションに遭遇した時に対応できる

その状況に合わせたスマートな指輪の外し方をいくつか紹介したいと思います。

+ タップして詳細を表示する

もしも外出先で指輪が抜けないってなった時の外し方

お店のジュエリーケースを覗いていたら、可愛い指輪を見つけたので、思わず店員さんを呼んで付けさせてもらった・・・

さて、こんな時に、指輪が抜けない!!ってなったら、焦りますよね。

早く抜かないと恥ずかしい、でも一生懸命抜こうとすればするほど抜けなくなるし、店員さんの笑顔が余計に私を焦らせてるし~っ!

あなただったらどんな指輪の外し方をしますか?

やりがちなのが、指輪を強引に引っ張り抜こうとすること。

手に力が入ってしまうと、余計に抜けなくなるんですよ。

指に入ったということは、指輪が変形していないかぎり、必ず抜けるのです。

ただし、抜くにはちょっとしたコツが必要なんです。

まずは、なにもアイテムが使えないようなこんなシチュエーション時に役立つ、

どこでもできる指輪の外し方を紹介します。

というか、この外し方さえ覚えておけば、大抵のものは外せます。

もしもの時のために、こちらの動画を観てコツをつかんでおきましょう!

どこでもできる指輪の外し方

この映像では音声が流れます。音量を確認してからご視聴ください。

もしもおうちで指輪が抜けないってなった時の外し方

肌身離さず、ずっと付け続けていた結婚指輪をいざ外そうとしたら・・・

昔買った指輪を久々に付けてみたらちょっときつめ、外そうとしたけど・・・

外れない!

こんなときには、段階ごとの指輪の外し方を試していきましょう。

まずは、

step

1あともう少しで外れそう

先程、紹介した「どこでもできる指輪の外し方」を試します。

さらに「石鹸」または「ハンドクリーム」など、おうちにあるアイテムを併用した合わせ技で挑みましょう!

洗面台で外す場合

外れた拍子に排水溝に落っことしてしまわないためにも、排水栓は必ず閉じておきましょうね。

step

2それでも外れない

むくみなどで指の太さが、1日のうちに1号ぐらいは平気で変わってしまうんです。

全身をめぐるリンパの流れを良くして、滞っている老廃物や不要な水分を流してあげるだけで”むくみ”は解消されます。

手をマッサージしてむくみを取るだけで、抜けづらかった指輪がスルっと抜けてしまうこともあります。

手のむくみ解消マッサージ

手順

まずは、腕のリンパの流れを良くします。

手の内側⇒腕の内側⇒脇の下と一方向へ向かって、反対の手を使ってさすってあげます。

続いて、バンザイをしたままの状態で手をグーパーしたりブラブラと振って、滞っている老廃物や水分を下の方に促してあげる。

爪の先からもみもみと丁寧に手を揉んでいきます。

手にはたくさんのツボがありますので、気持ちいいな~と思った所はもみもみしていきましょう。

一通りのマッサージが終わったら、いざ「どこでもできる指輪の外し方」の出番です。

step

3指輪外しの必殺技

もうひとつ、アイテムを使った方法を紹介しておきます。

凧糸やデンタルフロスなど、指輪に通せるくらいの程よい細さの紐を用意します。(裁縫糸は細すぎてやりづらいです)

その紐を使って指輪を外してしまう、ちょっぴり驚きの外し技です。

この映像では音声が流れます。音量を確認してからご視聴ください。

step

4これでも指輪が抜けないなら

最寄の消防署のお世話になるしかありません。

消防署に連絡をして、指輪を切断してもらいましょう。

指輪をつける位置の意味に合う相性の良い宝石とは?

指輪をつけるそれぞれの指の位置には、意味があるんですよ。

あなたも既に知っていると思いますが、宝石にもひとつひとつ意味が込められています。

指の意味とその指の意味にピッタリな宝石を捜してみましたので紹介しますね。

+ タップして詳細を表示する

親指(サムリング)

右手の親指に指輪をつける意味とは

困難を乗り越える。信念を貫く。指導力。リーダーシップを発揮したい。行動力を司る。

何にも負けない強い心でみんなをまとめたいなら

そんな親指の意味にピッタリな宝石

翡翠

人徳を高めたり、さらに高い意識へと魂の成長を促してくれる。

左手の親指に指輪をつける意味とは

信念を持って前進できる。意志や愛を貫く。目標を達成、目的を実現させる。

自分を信じて、目標を達成させたい、夢を叶えたいなら

そんな親指の意味にピッタリな宝石

ルチルクオーツ

雑念や不安に惑わさせず、直感力と集中力を高め、目標達成への後押しをしてくれます。

人差し指(インデックスリング)

右手の人差し指に指輪をつける意味とは

集中力・行動力を高める。人に教えたり、導いたりする力を高める。

先頭に立って、みんなを導きたい・伝えたいなら

そんな人差し指の意味にピッタリな宝石

クリスタル・クラスター

信頼できる人々との縁をもたらし、人との結びつきを強めます。

左手の人差し指に指輪をつける意味とは

積極性を高める。方向を指し示す。心に秘めた願いや想いを実現に導く。

コレだと思う道を見つけたなら

そんな人差し指の意味にピッタリな宝石

クリソプレーズ

一歩踏み出す勇気が持てないときにはこの石、自己実現を可能にしてくれる。

中指(ミドルフィンガーリング)

右手の中指に指輪をつける意味とは

直感力を高める。現実的なパワーが欲しい。

周りに流されずに、感じたままに進みたいなら

そんな中指の意味にピッタリな宝石

タンザナイト

納得のいく、正しい決断をするよう促します。優柔不断、人の意見に左右されやすい、傷つくのが怖く意見が言えないような人に効果的。

左手の中指に指輪をつける意味とは

他人を思いやったり、その場の空気を読む力が高まる。コミュニケーション、協調性を高める。インスピレーション、閃きが高まる。

良い人間関係と気付きを得たいなら

そんな中指の意味にピッタリな宝石

ブルーレースアゲート

友情のパワーストーンと呼ばれ、お互いの緊張を解きほぐし、関係を良好にしてくれる。

薬指(アニバーサリーリング)

右手の薬指に指輪をつける意味とは

心のリラックス、精神の安定。創造力、感性を高める。

心の安らぎと本当の自分を見つけたいなら

そんな薬指の意味にピッタリな宝石

アメシスト

不安や恐怖心を取り除き、精神を安定させます。霊的な目覚めを促し、インスピレーションを高めます。

左手の薬指に指輪をつける意味とは

愛を深める。絆を強くする。

あなたの愛が本物なら

そんな薬指の意味にピッタリな宝石

ダイヤモンド

類のない輝きと最高の硬度を持つ、不滅の愛の象徴石。

小指(ピンキーリング)

右手の小指に指輪をつける意味とは

お守りとして。魅力を引き出し、好感度をアップさせる。

自分をアピールしたいなら

そんな小指の意味にピッタリな宝石

ピンクトルマリン

前向きな気持ちを呼び覚まし、マイナスをプラスに変える。男女問わず新しい出会いが欲しいときに効果あり。

左手の小指に指輪をつける意味とは

願い事を叶えてくれる。出会いを導く。変化、チャンスを引き寄せる。

新しい未来を切り開きたいなら

そんな小指の意味にピッタリな宝石

ローズクオーツ

ラブストーンと呼ばれる恋を成就する愛を象徴する石。

この各指と宝石の組み合わせは、宝石を調べ上げた結果、あなたも一度は耳にしたような宝石の中からピックアップしてみました。

「もっと相性の良い宝石があるよ」っておすすめの石を知っていたら、ぜひ教えてください。

指輪の知識は深まりましたでしょうか?

これからたくさんの素敵な指輪に出逢い、気持ちよく身につけていただけたらと思います。

今後もジュエリー・アクセ好きなあなたに喜んでもらえるような彫金工具を紹介していきます。

Gikyu Nemoto

ご購入いただいた測定セットの中に沢山のリングが束ねてある道具「リングゲージ」があります。

ご購入いただいた測定セットの中に沢山のリングが束ねてある道具「リングゲージ」があります。